善牧基金會原本位於松德路的松德婦女暨家庭服務中心(簡稱松德中心),搬家至大道路的廣慈衛福大樓,更名為善牧臺北市信義婦女支持培力中心(簡稱信義婦培中心),於4月8日舉辦開幕茶會,由臺北市社會局局長姚淑文、善牧臺北市區主任郁佳霖及許多社區夥伴共同剪綵,為新場地帶來祝福。現場設有婦女手作成品及攝影展,同時舉辦親子活動、運動體驗、金工與苔球等手作課程,許多鄰里民眾、婦女皆到場參與中心啟用典禮,活動熱鬧非凡。

郁佳霖表示,善牧秉持著「一個人的價值高於全世界」的服務信念,對待每一個服務對象,與他們一起創造更多個人或家庭的價值,找到向前走的動力。未來善牧仍會帶著欣賞跟復原力的眼光,繼續在新場地陪伴更多人前進。

善牧信義婦培中心主任連雅萍分享,搬家前松德中心的腹地是臺北市各區婦女暨家庭服務中心中最小的,搬家後搖身一變成為場地最大的中心,然而,大家熟悉的那個地方沒有因為搬家而不見,過往松德中心的紅牆桌椅與網美綠牆是媽媽、婦女們喜歡團聚、拍照的地方,為了延續過往溫馨氛圍,特別一併帶到新場域,期待讓善牧滿滿的美好經驗繼續發生。

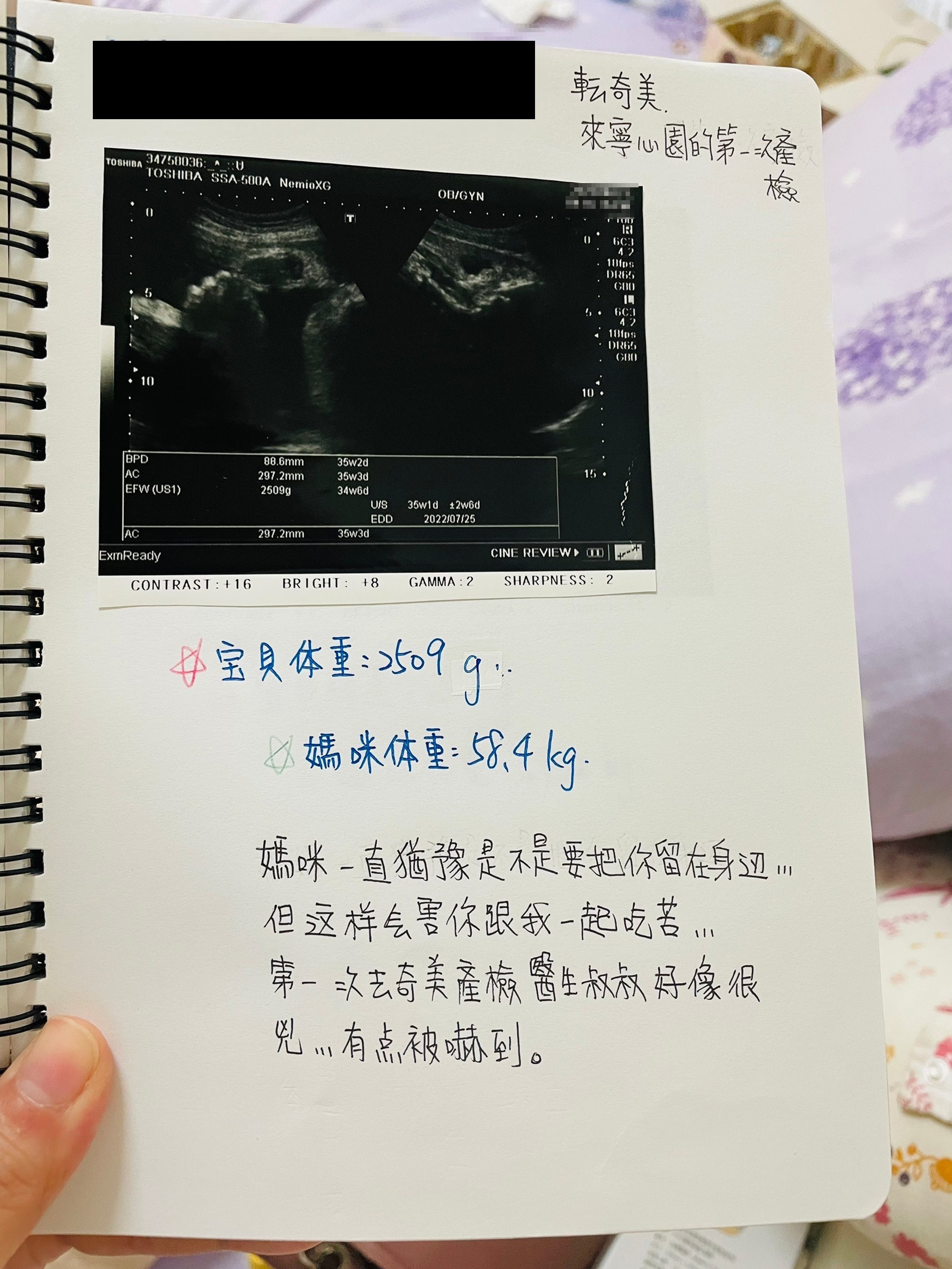

從服務經驗中看見,家長常常以小朋友、照顧他人為首要,卻鮮少意識到自己的需要。連雅萍強調,把自己照顧好才有能量去照顧別人,中心提供愛的力量,希望家長們走進來能夠獲得放鬆與滋養,這是信義婦培中心最想要幫忙的部分。

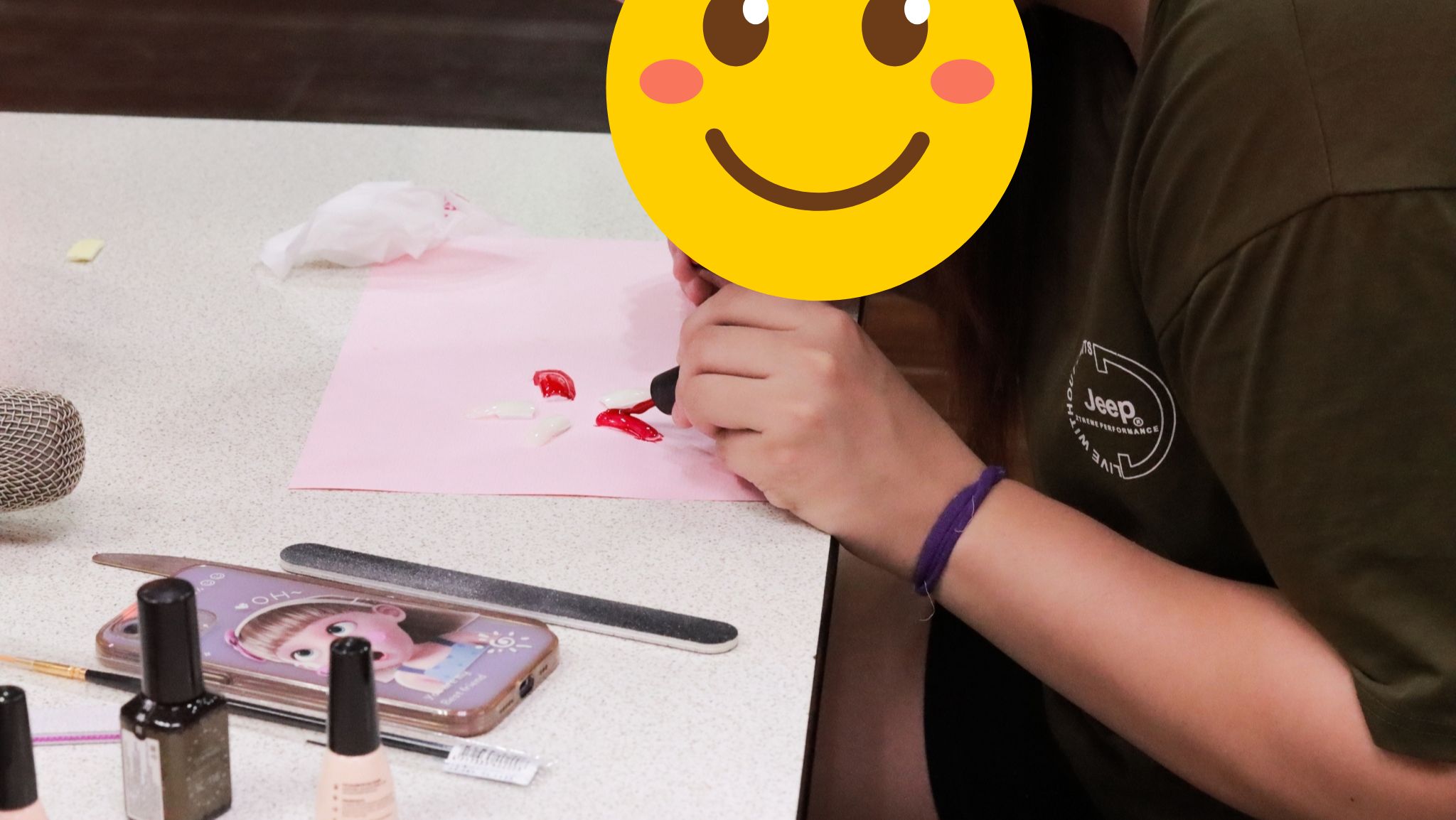

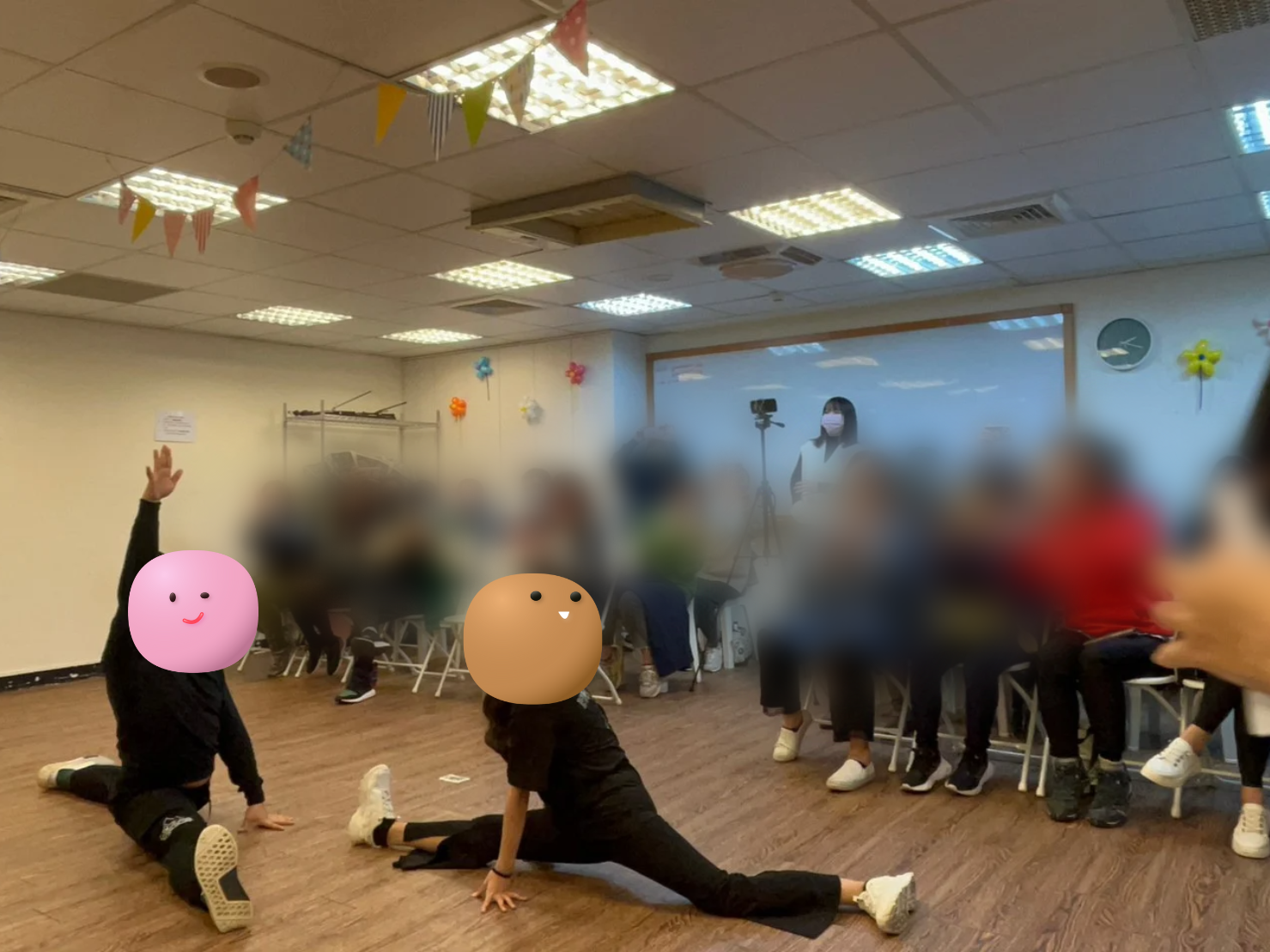

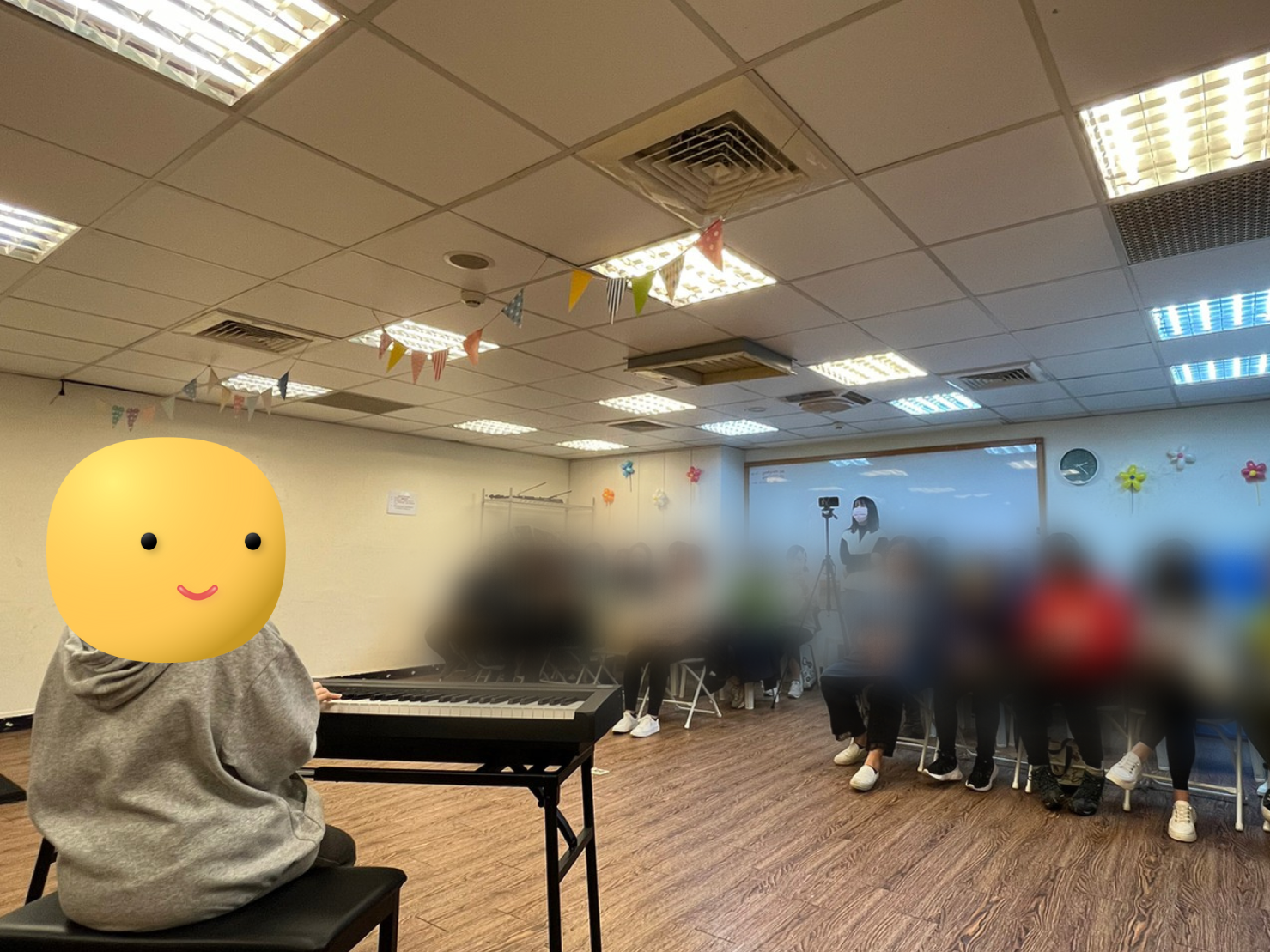

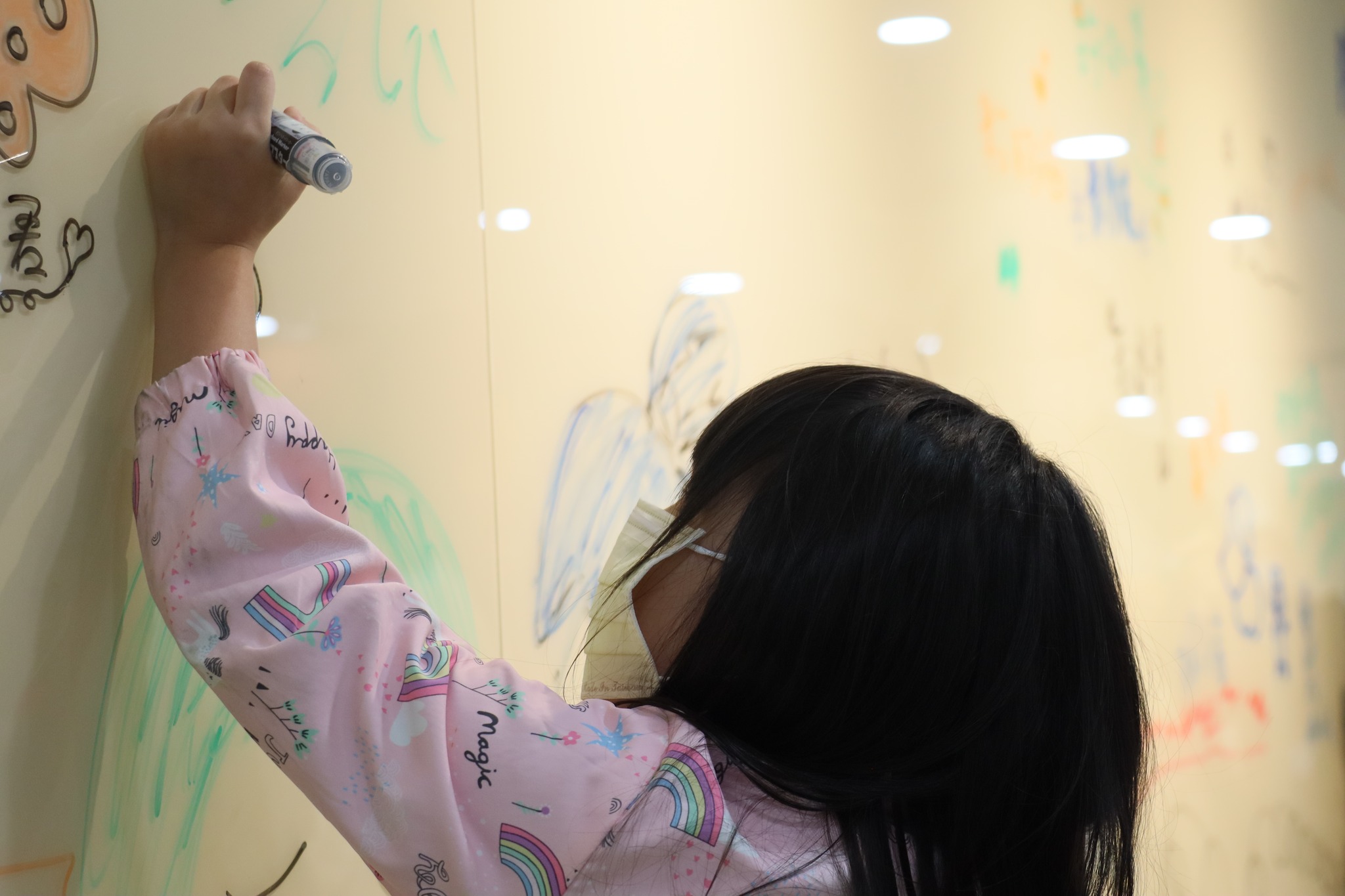

中心增設許多服務空間,歡迎大家租借使用。不但有會談室、諮商室、會議室、大禮堂、開放廚房,也有溫馨的大廳,可以讓家長們等孩子上課時,能彼此話家常、放鬆看書報的地方;團輔室,可以舉辦有氧運動、瑜珈課程;育兒友善園地,有繪畫牆、樂高牆,讓小朋友隨意創作;放鬆角落的空間,擺置舒服的懶人骨頭,可以放音樂、做芳療,盡情紓壓。之後陸續舉辦多元活動、服務,只要加入信義婦培中心的官方 Line ID (請點我),就能獲得最新資訊。

臺北市信義婦女支持培力中心

地址:臺北市信義區大道路116號8樓

連絡電話:(02)2759-9176

服務時間:週二至週六:9:00-18:00;週四:13:00-21:00

(週一、國定假日休息)

網址:https://xinyi2023.org.tw/