「爸爸媽媽,我要餵羊咩咩!」善牧台南嬰兒之家露晞寶貝家庭日今年來到走馬瀨農場,邀請每位回娘家的孩子和家庭,一同在大自然中親子共遊,不僅能與可愛動物互動,還有牧草饅頭DIY。當天也邀請元品諮商所所長黃雅羚心理師進行講座分享身世告知的技巧和青少年教養議題,讓來參與的不論是大朋友還是小朋友都能滿載而歸。

善牧台南嬰兒之家長期提供嬰幼兒安置,及兒少國內外收出養服務。為使每一位出養的孩子能平安健康的長大,同時也讓收養父母在收養這條路上不會感到無力與孤單,家園在每年 11 月收養月,以不同主題設計收養家庭聚會活動,邀請收養家庭互相認識和交流,分享親職經驗之餘也能促進收養家庭彼此之間的情感。

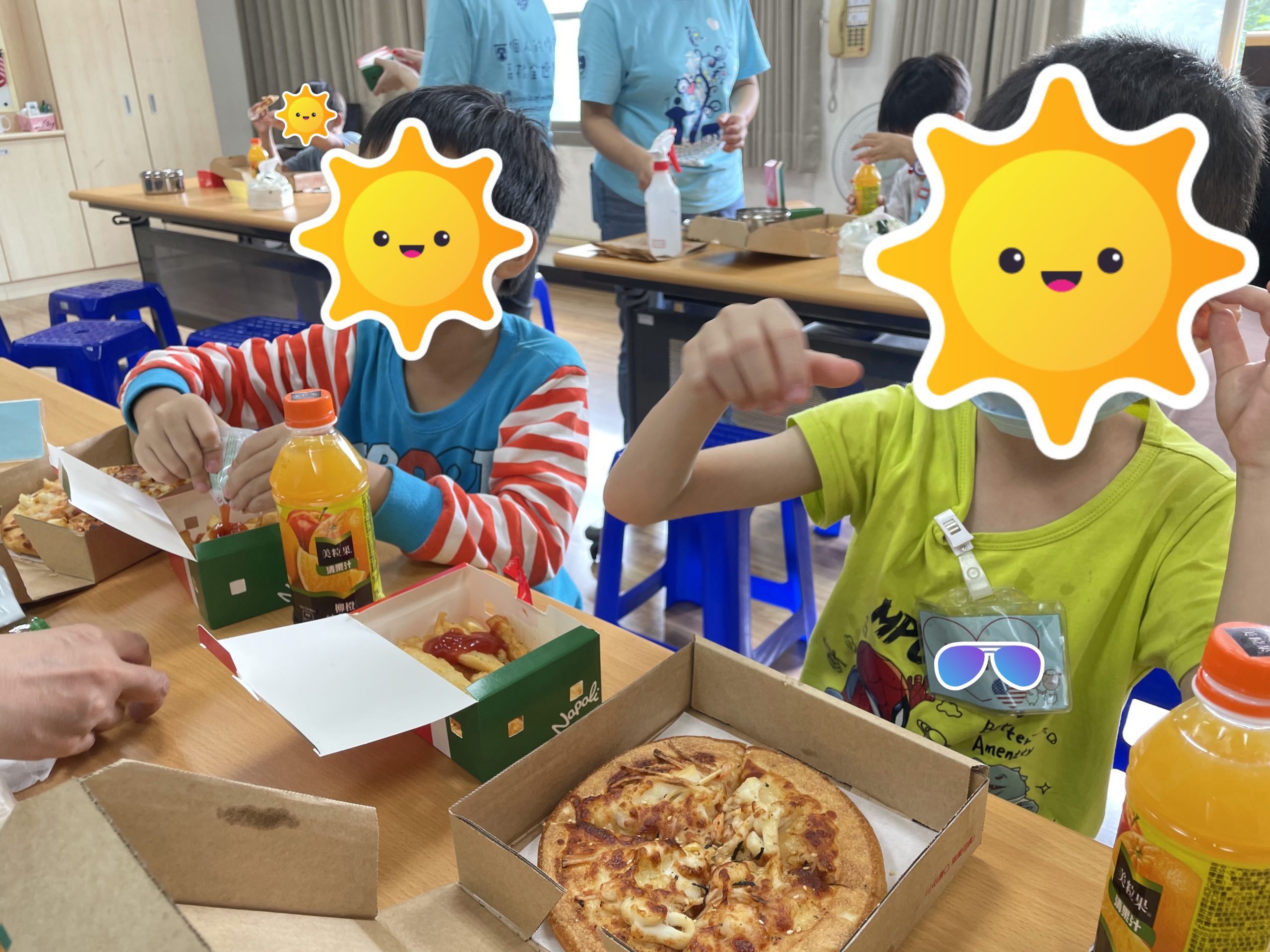

今年總共有 54 組家庭,包含善牧的夥伴共超過 200 人一同來到走馬瀨農場。上午由農場的導覽老師帶著大家坐遊園車,一覽媲美紐西蘭農場的遼闊草原。緊接著大家來到可愛動物區,孩子們能近距離餵食農場的牛羊,園區內還有兔子、孔雀、鴨子等動物,孩子們相當開心,都捨不得離開前往下個地點。在中午用餐前,孩子們在家長和善牧夥伴的協助下進行牧草饅頭 DIY,從揉麵糰到塑形,捏出一個個獨一無二的綠色饅頭,下午便能出爐享用。

到了下午,三歲以下的孩子在家長的陪同下,由元品諮商所黃寶誼心理師引導進行遊戲,並根據遊戲中孩子所展現的特質,給予家長個別性的建議,參與的家長皆反應相當受用。年紀較大的孩子們由農場導覽老師帶領,前往劇場觀賞精彩的特技秀和馬術秀,進行園區的戶外活動,家長們則前往參與由元品諮商所所長黃雅羚心理師主講的親職講座。

因為新的收養家庭較多,為協助收養父母能夠在孩子的身世告知上有充分的學習和準備,台南嬰兒之家今年以「世界咖啡館」的討論方式,特別邀請過去長期參與家園活動的 8 組資深收養父母擔任桌長,並讓其他家長們自由入座,透過組內的議題討論與經驗分享,協助不同階段的父母觀摩身世告知及親職教育的技巧。討論後的短報告中有家長分享到,從小就可開始漸進式地告知,並多參與善牧的活動,讓孩子認識相同身分的同伴,進而提高對身世的接受度。

討論分享結束後,黃雅羚心理師相當肯定家長們所歸納的重點和技巧,並強調身世告知是一個愛與溝通的過程,由家長主動提最好,但若面對孩子突然發問,認真地回應孩子也是很重要的。就讀幼兒園的孩子尚感受不太到身分的差別,通常好奇的是生殖而不是身世。因此在孩子提問時,建議家長先向孩子確認問題的動機,了解是什麼原因讓他有這樣的疑問?因為重點往往都在後頭。曾有孩子對家長說:「我就是想要是你親生的啊!」面對家長的困擾,黃雅羚心理師表示,要去了解和體會孩子語境和用意,是親密、遺憾還是擔心被拋棄。若是親密,代表孩子對於收養父母的肯定,這時就可以愛的擁抱作為回應;若是遺憾,家長也不用煩惱,儘管為人父母也終將無法幫助孩子處理所有事情,但可以陪伴孩子走過遺憾的情緒;若孩子是擔心被遺棄,大方地告訴孩子,從來就沒有遺棄的選項,決定的那一刻起便是一輩子的事。

而針對青少年時期的兒女教養上,黃雅羚心理師表示,青春期的孩子不論在身體或精神上都處於高速發展時期,情緒豐沛、敏感且易衝動,在這自我探索的階段,家庭組織已經無法滿足孩子,孩子需要透過朋友、媒體等更多方式來獲得自我認同。因此儘管有限,但陪伴依舊是最好的選擇。在孩子感興趣的事物上,只要內容不會太超過,家長也需盡可能地包容,不去批評,在留給孩子空間的同時,也可以和孩子協商父母對其所抱持的期待。

在活動的尾聲,台南嬰兒之家頒發獎狀感謝長期都有回來參與活動的家庭,有參與十年、七年、三年還有第一次來的。藉由大家的參與,不僅孩子能認識新的朋友,也增進家庭彼此間的凝聚力,讓家庭間都能有溫暖的後盾。