不一樣的暑假!善牧「小小志工體驗營」5/30起報名 讓孩子從小養成同理心 撕開標籤與誤解

https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/4556764

不一樣的暑假!善牧「小小志工體驗營」5/30起報名 讓孩子從小養成同理心 撕開標籤與誤解

不一樣的暑假!善牧「小小志工體驗營」5/30起報名 讓孩子從小養成同理心 撕開標籤與誤解

https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/4556764

邀小小孩到收出養機構玩 善牧盼消除負面標籤

https://www.merit-times.com/NewsPage.aspx?unid=790310

迎接暑假的到來,天主教善牧基金會「小小志工體驗營」將於7/2(六)起陸續開跑,邀請家長帶孩子們一起擁有不一樣的暑期回憶,讓孩子學習奉獻自己的能力來幫助其他小朋友,用不一樣的眼光看待生命的價值。善牧「小小志工體驗營」由新竹場起跑,台南、嘉義等場次日期亦會陸續公佈於網站,活動免費參與,但需線上報名並繳交保證金,歡迎家長帶著孩子共同報名參加。

天主教善牧基金會自今年7/2起推出「小小志工體驗營」活動,邀請家長帶幼稚園中班至國小二年級以下學童來體驗志工服務。善牧基金會指出,過去有不少家長希望能帶著孩子來做志工服務,學習付出自己的能力來幫助他人,然而,有礙於服務工作內容很少有需要孩子幫忙的地方,因而規劃以體驗營的方式,讓小朋友有機會認識社會服務工作並學習付出。

善牧同時希望透過「小小志工體驗營」能減少民眾對於機構的誤解或是標籤化,比方:「台南嬰兒之家常被認為是孤兒院,但事實上每個孩子都有父母,會來到機構都是有不得已的原因」;「收養家庭的父母常被認為是非常有愛心做收養這件事,但事實上收養家庭與一般家庭沒有什麼太大的不同」;「年輕小爸媽常被認為是小孩在帶小小孩,根本不會照顧,但事實上他們也很認真在學習當父母」等,希望透過活動傳遞「一個人的價值高於全世界」,跳脫日常生活的框架去欣賞自己及他們的優點及價值,養成從小就能以同理心去看待不一樣遭遇的人。

此外,善牧一直以「復原力」(Resilience)在各服務領域陪伴受助者從創傷或挫折中,找到自我價值進而迎向新生,因此與一般志工活動很不一樣的是,在「小小志工體驗營」裡,善牧透過遊戲帶小朋友認識復原力。每個人在生命中多多少少都會遇到挫折,希望孩子在未來的生活裡,也能學會運用復原力來找到正向積極的勇氣。

天主教善牧基金會表示,復原力理論裡包括了「社會支持網絡及無條件接納」、「探索生命意義的能力」、「社交與解決問題的能力」、「正向看待自我的能力」及「幽默的能力」等五大積木的概念,善牧認為如果先做好預防宣導,能減少社會上不幸的悲劇發生,因此每年用不同的方式如照片、繪畫、策展、金句徵選等多元形式舉辦「善牧復原力節」,將「復原力」推廣至社會大眾。

今年推廣復原力節邁向10週年,希望透過「善牧小小志工體驗營」,以輕鬆有趣的互動,帶著家長及孩子認識善牧基金會各個領域的服務內容及使命,也透過遊戲認識自己,進而找到自己的人格特質和優點,讓「復原力」的種子在孩子心中種下。

善牧復原力節「小小志工營」活動

活動主題:尊重與接納自己與他人

活動說明:用半天的時間

與孩子一起跳脫日常生活

用不一樣的眼光

看待生命的價值

活動網址:

http://www.goodshepherd.org.tw/resilience/?page_id=669

場次時間:

■新竹場

活動日期:7/2(六)上午9:30-12:00

活動地點:天主教加爾默羅聖母堂(新竹市東南街52巷26號)

報名期間:5/30(一)起開放報名

~嘉義及台南場活動日期請見網站公告~

對父母親來說,孩子能健康長大是他們的最大心願。來到善牧台南嬰兒之家的孩子,多是原生家庭無力照顧因而透過出養方式為孩子另尋一個家。考量到孩子的未來,「放手」是他們能為孩子做得最後選擇。

台灣現行的兒童安置政策,首先是以親屬安置為優先,若無合適親屬可協助照顧,才會將孩子轉送到寄養家庭照顧,而安置機構則是最後一項選擇。因此,近期來到善牧的孩子,議題也較以往多元,而善牧在孩子的照顧上,更需要花費多一些的心力與陪伴。

孩子來到善牧台南嬰兒之家後,我們會依照年齡分成A(1~2歲)、B(6個月~1歲)、C(0~6個月)三區照顧,再依據不同年齡,每月設計不同的教案主題,刺激孩子發展。善牧台南嬰兒之家安置部副主任-柯貞妃分享,「有些來到這裡的孩子,可能因為生母在懷孕時期狀況不是很好,無論是情緒不穩或是有服用毒品等不良嗜好,都會導致孩子出生後在發展上會出現一些狀況,因此我們相對需要花費多點耐心,陪伴孩子走過漫長的學習歷程。」

「炒蘿蔔炒蘿蔔切切切,包餃子包餃子捏捏捏…..」

嬰兒之家的保母邊唱著歌邊幫C區孩子做四肢按摩,這是他們每天的行程,主要是為了透過按摩與互動去降低孩子敏感度,同時增加孩子的依附關係。

「依附關係」是指幼兒對於照顧者所產生的依戀情感,這是一段需要培養的過程。而照顧者與幼兒互動的品質也會持續影響其日後的人格發展與社會適應能力,因此,為了建立穩定的依附關係、增加孩子的安全感,在善牧嬰兒之家的孩子都會以區為單位,固定由同一組保母24小時輪班照顧。

雖然善牧台南嬰兒之家是機構式安置單位,礙於一些限制,孩子無法擁有一對一的照顧,但是,我們仍堅持著善牧的核心價值,希望營造一個像「家」的機構,盡所能照顧好來到這裡的每一個孩子。

B區的孩子正值粗大動作與精細動作的發展階段,開始學習爬行與坐立,因此保母將四月教案主題訂為「音樂會」,在遊戲活動中引導孩子透過搖鈴、拍鼓、按鈴等動作訓練精細發展,而這些看似簡單的肢體動作,其實也是孩子爬行前的訓練,更是成長的重要基礎。

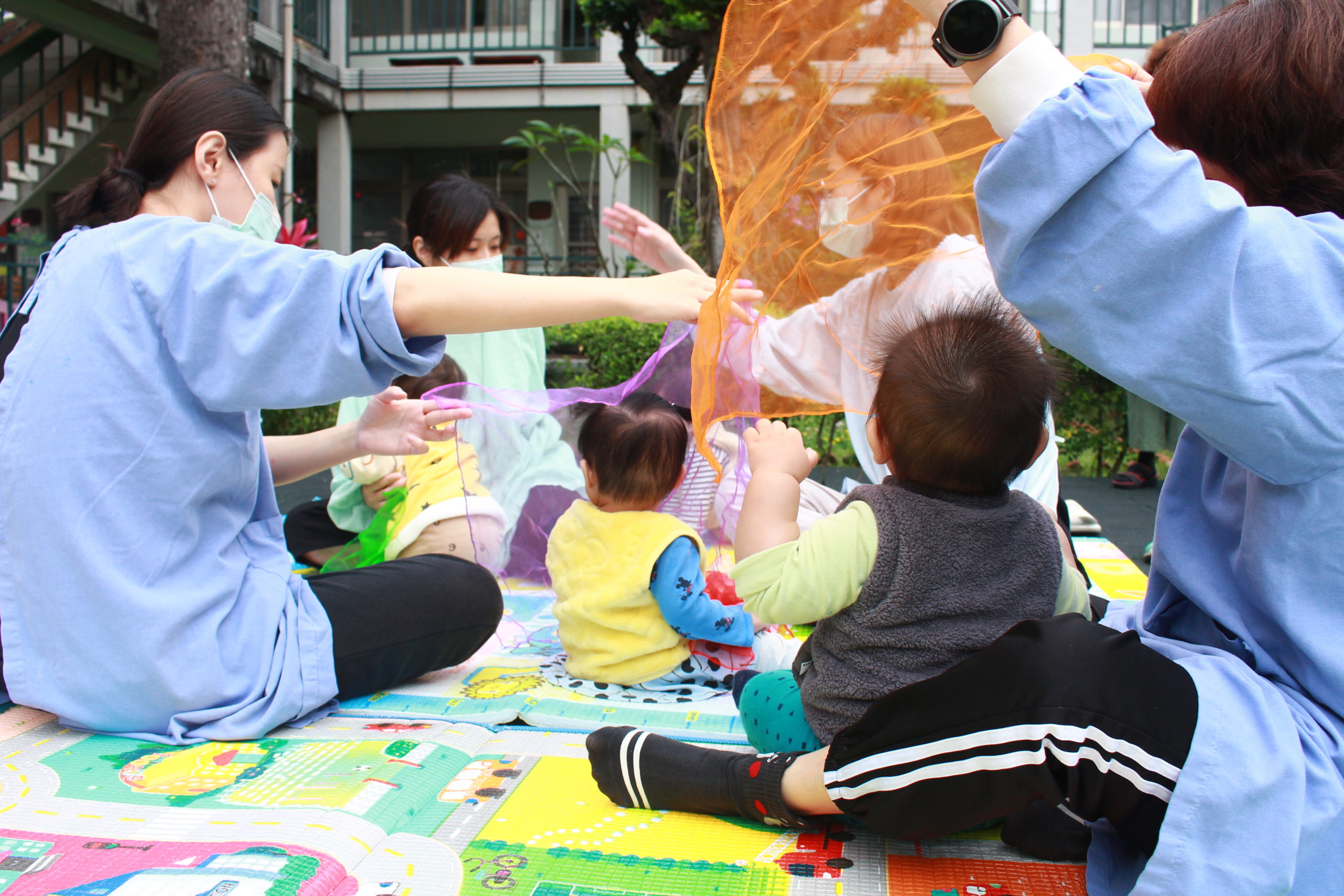

由於機構式環境無法擁有一對一的照顧者,因此,孩子的需求有時候無法立即被滿足,再加上孩子被擁抱、碰觸的機會也相較在家庭成長的孩子次數來的低,這也導致他們的觸覺相對其他孩子較為敏感。因此,善牧在教案中嘗試帶入紗巾的碰觸,除了希望藉此減低孩子敏感,同時也能透過觀察孩子拉下身上的紗巾動作,確認孩子的認知發展狀況。

A區的孩子年齡最大,已經能夠自己走路了,因此針對A區的孩子,我們主要希望能培養他們生活自理的能力。保母會在日常中引導孩子學習自己動手吃飯、收拾玩具、喝水…等。

A區的孩子年齡最大,已經能夠自己走路了,因此針對A區的孩子,我們主要希望能培養他們生活自理的能力。保母會在日常中引導孩子學習自己動手吃飯、收拾玩具、喝水…等。

除此之外,四月份的教案為認識顏色及形狀,A區保母設計了許多活動,像是透過購物遊戲讓孩子認識購物車上五顏六色的蔬菜水果、用不同顏色的圓形貼紙訓練孩子在認識顏色的同時也能加強拿取、黏貼等精細動作發展,還有繽紛的水彩繪畫活動以及繪本閱讀…等方式,都可以促進孩子學習發展能力。

尋家之路是一段漫長的過程,但孩子的發展更是不容延遲。柯貞妃副主任分享,「我們遇過許多孩子,在一開始來到嬰兒之家的時候,狀況不是很好,可能是因為媽媽在孕期有一些狀況,連帶影響到肚子裡的孩子。我們有一個孩子剛到嬰兒之家的時候有藥癮議題,四肢很僵硬,我們都形容她像機器人。但在我們不斷的按摩、復健或是進行輔助運動後,孩子的發展狀況已漸漸好轉。現在的她已經變得很會爬行,活動力一點都不輸同年齡的孩子呢!」

善牧重視每一位孩子返家前的發展狀況,盡所能照顧好每一位孩子,陪伴他們踏上回「家」的旅程。看見這些孩子的轉變,也讓我們更加相信,只要我們用心去照顧,孩子就能擁有無限的可能!

期間:111年1月1日 至 111年4月30日止

111年TAAZE二手書公益專案累積金額:8,219元

感謝每一位TAAZE二手書賣家,將書籍銷售所得全數捐贈給善牧,幫助家創兒平安長大。

母親節是一年中的大節日之一,每年到這時候總是有很多各式各樣母親節慶祝活動如火如荼進行著,大家可以藉著活動之際,感謝辛苦的母親養育之恩與表達平時難以說出口的愛。天主教善牧基金會30多年來服務許多不同境遇的媽媽,從102年起在母親節前後舉辦「善牧媽媽節」,規劃「媽媽就是生命力」攝影展、新住民母親單車活動、收出養家庭紀錄片放映活動……,今年的善牧媽媽節,善牧為培力受暴婦女設置的信心工坊推出母親節勇氣束口袋作為捐款滿額贈品,用縫紉中剪斷和修補的技巧,象徵剪斷傷痛、縫補自我,一針一線製作出來的作品,邀請社會大眾一同傳遞溫暖給受暴婦女,這些低調不被注意的偉大母親,奮力離開暴力環境,努力耕耘著與孩子生活的小天地,給予更多同理與支持。

善牧信心陪伴 中高齡婦女手作找回自信

專門庇護受暴婦女的善牧信心家園,去年甫成立「信心工坊」,協助受家暴創傷的婦女透過手作把療癒帶進生活,鼓勵她們從自己的手感溫度中喚起自信心,同時養成各項技能,為未來自立生活做準備。工坊裡有許多手作課程,像是象徵生命力的組盆多肉、苔球、象徵點燃希望的香氛蠟燭以及象徵修補的縫紉課、平安包,都是從最簡單入門,陪伴她們情緒抒發、身心修復。

這次的勇氣束口袋都是來自中高齡婦女的作品,過程中的道道工法,需要高專注力才能完成,雖然很多婦女們早期都會踩裁縫機,但從練習的作品到一個可以展示的成品是很不容易的事情。善牧信心家園主任蔡蕙婷表示,讓婦女感受到手作作品有人喜歡,帶來的那種自信與成就感,透過這樣的途徑讓婦女見證到:「我更有自信,我是會成功的。」、「我是有價值的,我做的東西有人喜歡」,這是我們真正的目的。

阿美的故事

阿美今年63歲,相親結婚40多年的她,曾以為守著老公、婆婆、小孩,人生就安穩了。然而,十幾年前阿美的老公開始有了憂鬱症、無業、多次自殺;近三年出現暴躁、酗酒、花費無度、摔東西、放火焚燒家裡等負向行為,小孩成年後紛紛出走,避而不見;近二年,更出現拿刀作勢要殺阿美,婆家叫阿美快逃,娘家只剩哥哥無力幫忙,孩子也都不敢收留她。

阿美說,那黑夜裡,寒冷帶來無限的恐懼,她不知道可以去哪……謝謝有庇護所收留走投無路的她,給了一個安身的地方,讓她有溫暖的感動,覺得世界沒有拋棄她。

從茫然與恐懼 到新生活體驗

阿美在庇護所反覆述說著生命的痛:「他以前真的對我很好、他會不會變好呢?我好想回家窩、我一把年紀了要去哪找工作?兒子女兒知道我沒地方住也都不聞不問……」一邊哭一邊排解自己生命中40年來的不甘、委屈、怨懟、恐懼,同時慢慢適應在庇護所的新生活。

在這裡,阿美認識很多有同樣背景、相同恐懼的姊妹,彼此支持、鼓勵,互相付出自己所長,學習成長;透過社工與工作人員的陪伴知道「被先生暴力對待」不是自己的錯,安全、法律、自我照顧是一件重要的事,人生不是守著家人就可以,要為自己拼一拼。

一台裁縫車 從布包開始不一樣

阿美一直來都在幫忙做家庭車縫代工,收入十分微薄,無法維持生活支出,然而,有癌症病史的她擔心自己無法適應全職工作,對工作充滿恐懼與焦慮。在庇護所透過手做的活動,專注的當下讓阿美在剎那間發現可以將痛苦與恐懼放在一旁,取而代之的是看著一針一線交織成一個美麗的織品,阿美說當下自己好有成就感,發現自己的能力,覺得很有價值。

在庇護所居住了五個多月後,進入自立住宅練習自立生活,持續的裁縫課程喚起阿美的縫紉記憶,她在市場租了小攤位,幫忙改衣服當起老闆,另一方面在信心工坊車縫布包。雖然收入很勉強打平,在周遭很多人的鼓勵下,阿美有了自信,也開始看見很多不一樣的人生風景。

暴力型態多元 勇於求助不隱忍

善牧基金會執行長湯靜蓮修女表示,近年受到嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)衝擊全球生活模式,外出、移動的頻率大幅降低,在家中長時間緊密的相處及高頻率的互動,讓原本不穩定的家庭狀態,增添更多暴力風險。服務中善牧看見,許多婦女在面對家庭暴力時,因有經濟、孩子、社會與論等等許多考量,容易選擇隱忍。

求助不是軟弱的行為,婦女積極求助,社會安全防護網才有機會提供適合的資源,千萬不要獨自面對,另一方面,親密關係暴力有很多形式,我們要培養對暴力的覺察能力,知道那是不對的行為,勇於對暴力說「不」。

培養暴力察覺能力三步驟 保有尊重與平等

暴力的察覺能力除了保護自己,也能對隱微不易發現的暴力或迷思有所反思,進而減少暴力對家庭與人們的傷害,多一分認識,就有多一分保障。

第一步、認識什麼是暴力

對他人身體進行攻擊傷害是最容易發現、被看見的暴力,然而暴力型態的多元,已經不僅於肢體暴力或性暴力,也有言語暴力、心理暴力、經濟暴力、情感暴力等不同的樣態,隨著科技的進步,權控型恐怖情人,用電腦、手機等智慧型產品高壓管控另一半的社群網站、通訊軟體、定位,亦時常出現在真實生活中。認識暴力型態,才有警覺心及較高的危機敏感度。

第二步、覺察自己的感受

每個人都有自己的自主權,以「我有、我是、我能」奠定自我價值,學會愛惜自己,若對方的行為導致自己不舒服,甚至感覺到不安、害怕,千萬不要默默承受,檢視彼此的互動關係,探索自己內心感受,正視可能發生的危險,才能避免受到傷害。

第三步、設定健康界線

用「信任」、「尊重」、「溝通」建立健康界線,找回屬於自己的人際關係生活、培養興趣或嗜好,設定底線,必要時堅定說「不」或選擇離開。

「835幫善牧」讓愛串聯

善牧媽媽節今年邁向第十年,感謝愛心企業一同加入關懷受暴母親行列,為鼓勵民眾捐款,凡捐款835(幫善牧)元,可索取「善牧勇氣束口袋+華麗屋果粒茶」一組;長期支持善牧基金會的臺灣喜佳也熱情相挺,捐款1680元可索取「喜佳暖心縮手包+善牧勇氣束口袋+華麗屋果粒茶」一組,捐款滿額禮數量有限,索取完畢為止。

點亮溫暖,需要社會大眾更多理解與支持,活動詳情請洽善牧基金會官網:https://goodshepherd.eoffering.org.tw/contents/project_ct?page=1&p_id=2