文/轉自獨立評論@天下

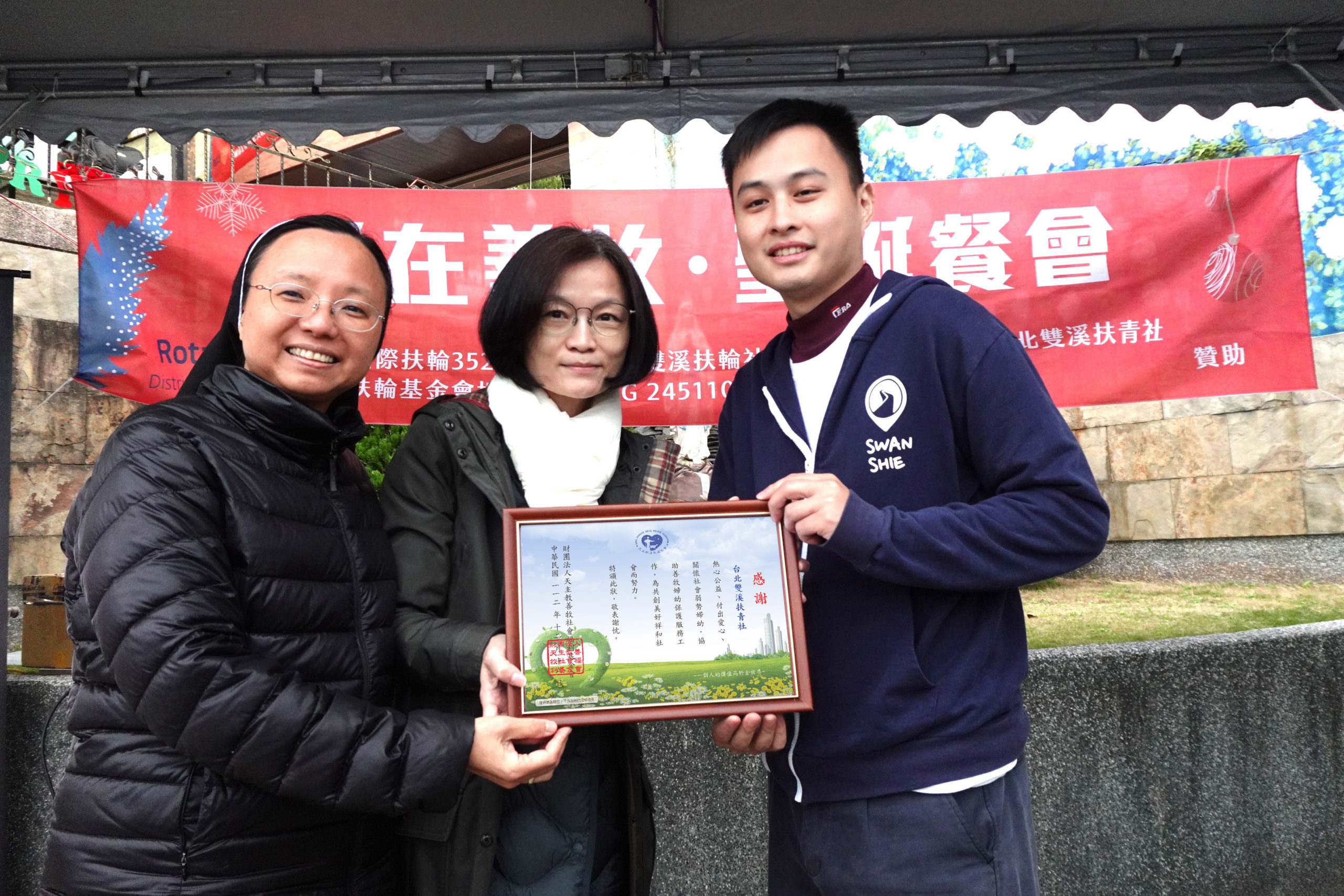

善牧基金會自民國98年起,受內政部移民署委託,執行安置庇護人口販運被害者的「南投庇護所」,協助被害人於司法審理期間,能待在安全無虞的環境,並於期間媒合適合的就業機會。這群被害人往往是為了改善家計隻身來台工作的移工,過程中不幸淪為有心人士的犯罪工具,被迫進行勞力剝削或性剝削,處在危險的環境卻不知如何逃脫,直到被警政單位查獲才得以獲救。

以下,是在從善牧南投庇護所成立以來,15年來一直在所內擔任生輔員的張志緯,以第一人稱的方式訴說他與這群「異國遊子」一起生活、一起過年的日子。

▌庇護所裡不同國籍的服務對象

之前我在量販店工作,同事的媽媽在善牧擔任生輔員。正好善牧南投庇護所即將成立,在徵求生輔員,我知道工作內容大概是採買及料理三餐,因為對做料理本來就很有興趣,我也是餐飲科畢業的,直覺告訴我「那就去嘗試看看」。我去面試後,當天錄取、隔天就開始上班。

剛進來,一切都是全新的。庇護所內進了許多設備,還沒有就定位,「那就從頭開始吧!」所有同事跟著庇護所開始學習。印象很深刻的是,當時大家靠著一張大長桌就開始工作,工作手冊和家園規範都還沒有建立。我們參考每個庇護家園的做法後,再把適合南投庇護所的生活規範一步步確定下來。

沒多久,所內一下子進來22位人口販運被害人。雖然之前我也是從事與人互動的工作,但看著眼前這些服務對象都是外國人,來自孟加拉、印度、巴基斯坦等國籍,我連這些國家在哪裡都要想一下,更何況是跟他們一起生活?15年前,不像現在有手機翻譯軟體,頂多就是中英對照的翻譯機,更不可能有服務對象的母語翻譯,我們只好硬著頭皮,跟他們用簡單的英文溝通,再加上肢體語言,就這樣開始工作。

這群服務對象都有著辛苦的過去,為了賺錢被當地不肖業者騙來台灣,以為可以賺大錢,結果大家沒日沒夜在製衣廠趕工,休息時只能擠在夾層屋裡,後來被警方查獲,這群來台賺錢的外國人才得以重獲自由,先暫時在庇護所等待司法程序,同時協助他們在這段期間申請工作、或是爭取在台期間被不肖雇主勞力剝削的損失賠償。

▌除夕圍爐:沒有豬肉,卻有特別的調味料

第一批服務對象進來沒多久,就是春節。如何讓這群離鄉背井的人感受到熱鬧的過節氣氛?我們於是開啟了除夕圍爐的習慣。因為每年在所內過年的人國籍都不一樣,每次菜色都會依入住對象的喜好做調整,希望讓大家都有過節的溫暖感受。

我自己的拿手菜是清蒸蒜蓉蝦,盤緣以綠花椰菜做點綴,大夥兒吃完鮮甜的蝦子,下層還有用湯汁煲透的板條;還有象徵「年年有餘」的乾煎吳郭魚,大家可以自己搭配熟悉的家鄉佐料一起吃。每年只要有機會,我都會盡量做給大家當年夜飯加菜。

由於人口販運被害人以來自東南亞居多,所以在年菜食材上要避免豬肉,滷蹄膀、佛跳牆、紅燒獅子頭這些國人熟悉的年菜,就不太可能出現在我們的圍爐桌上。大家以吃火鍋為主,滿桌的海鮮、牛肉、雞肉和高麗菜,都是這群異鄉遊子們愛吃的。醬料則是食物美味的靈魂,每個人前面都是紅吱吱的調味料,包括辣椒、紅葱頭、蒜頭、檸檬、魚露,也是另一種熱鬧好彩頭。看著大家吃得開心盡興,我們也會用簡單的英文跟他們解釋,這是台灣每年很重要的傳統活動,大家聚在一起,有圓滿吉祥的意涵。

▌廚房裡的通關祕密

在南投庇護所的廚房裡,研磨缽盆和果菜攪拌機是最「辛苦」的料理器具。因為所內的服務對象以東南亞人為主,三餐喜歡搭配大量新鮮的辣椒、大蒜、紅葱頭、檸檬等,相對這些設備的耗損率也高。在不同的時間、同一個廚房裡,即使素未謀面的同鄉,看到這些器皿,就自然起了與家鄉的連結和味道傳承。

這時候,有些人也會分享自己在家鄉過年的回憶。像印尼在過年及慶典時,會炸蔬菜餅慶祝;回教慶祝開齋節,會準備牛、羊肉;馬來西亞特別的「撈魚生」,則是把魚肉、配料和醬汁倒在大盤裡,一群人圍著桌邊,用筷子把食材拌勻,再夾起來撈高高,象徵著新年「步步高昇」的好兆頭,都是很特別的圍爐體驗。聊著聊著,也希望大家透過訴說家鄉事想念家人,從而感覺溫暖。

其他的節慶像端午、中秋和冬至,如果忙得過來,我會帶著大家一起包三杯雞肉粽(因為回教不能吃豬肉),從刷洗粽葉到準備餡料、從捆粽到蒸煮,這群異鄉遊子們都充滿了興奮與好奇,直呼「怎麼有這麼怪的食物?」大家開心地拍照留念,對於親身體驗這樣特別的包粽習俗,感受到難得的輕鬆快樂。

▌庇護所裡美麗的風景

因為南投庇護所地處偏遠,擔心大家在所內會很悶,而我的個性是一提到美食,就有好多好多的想像,所以不只是節慶,平常我也喜歡跳下來教課,看到大家吃我做的美食露出滿足的笑容,那是我最大的快樂。像台灣有名的珍珠奶茶調製、中秋的蛋黃酥烘焙,我都會開課帶著大家做,而且事前準備好這些美食的英文怎麼講、以及節慶的來由介紹。另外,由於大部份服務對象都超愛吃甜的,只要是甜點,把糖加好加滿就一定大受歡迎。

在南投庇護所裡,與來自不同國度的人聚在一起過年是很難得的。我當然也會想家啊!但沒有關係,家人都能體諒我不是每年都能回家圍爐。身為「主廚」的我,一定會提前開始為心愛的家人準備年菜,像是紅燒蹄膀、香腸、獅子頭、烏魚子、鍋物等一應俱全,跟在庇護所服務一樣,我用我的手藝跟家人團圓。記得有一年除夕正好是我的生日,庇護所的大家還悄悄幫我準備了生日蛋糕,用各國語言祝我生日快樂,還有服務對象讓我到他房間挑我自己喜歡的玩偶,讓我度過一個難忘的生日。

這裡的人來來去去,每當我想念他們時,我就做些異國料理跟大家分享,像肉骨茶、蔬菜餅、泰式海鮮湯,有些是服務對象教我做的,有些是我為了更認識他們而去學怎麼做,這些回憶點滴對我來說都彌足珍貴,沒想到一轉眼已經15個年頭了。

「我什麼時候可以回家?」這是庇護所裡的服務對象最常問我們的一句話。看著他們奮不顧身地來台灣賺錢,一發薪水就馬上寄回家鄉,聽到這句話,心裡都會酸酸的、很心疼。我會跟他們說:「你放心,要相信這裡是可以幫助你回家的地方。」回國後,希望他們能好好平安過生活,如果還想來台灣工作,可以依正常合法的途徑,不要再被剝削而進到庇護所了。

(作者為天主教善牧基金會宣導企劃部專員 胡家韻。)