受訪者:小麵 整理撰文:善牧台中中心社工 趙亭傑

(圖文轉自臺中市目睹家暴兒少防治網)

我們常說孩子目睹暴力是看不見的傷,可能會有人感到困惑,如果孩子們沒有被針對,會如何傷害到他們呢?或許從小麵的故事能讓我們看到事情是怎麼發生的。

小麵是我之前服務過的目睹暴力的孩子,大概在一年前順利的結案,選擇到外地讀書,因為某些原因他暫時回到台中,並且接受了我的邀約,希望透過他分享過往的故事,讓更多人看見,孩子們對於目睹家長們爭執甚至家暴後對自己有什麼影響,甚至這經驗將伴隨著自己成長…。

▐ 家庭暴力的圖像

暴力發生的剎那,成了無法抺滅的記憶,即使經過多年後,當時的景像依然鮮明。

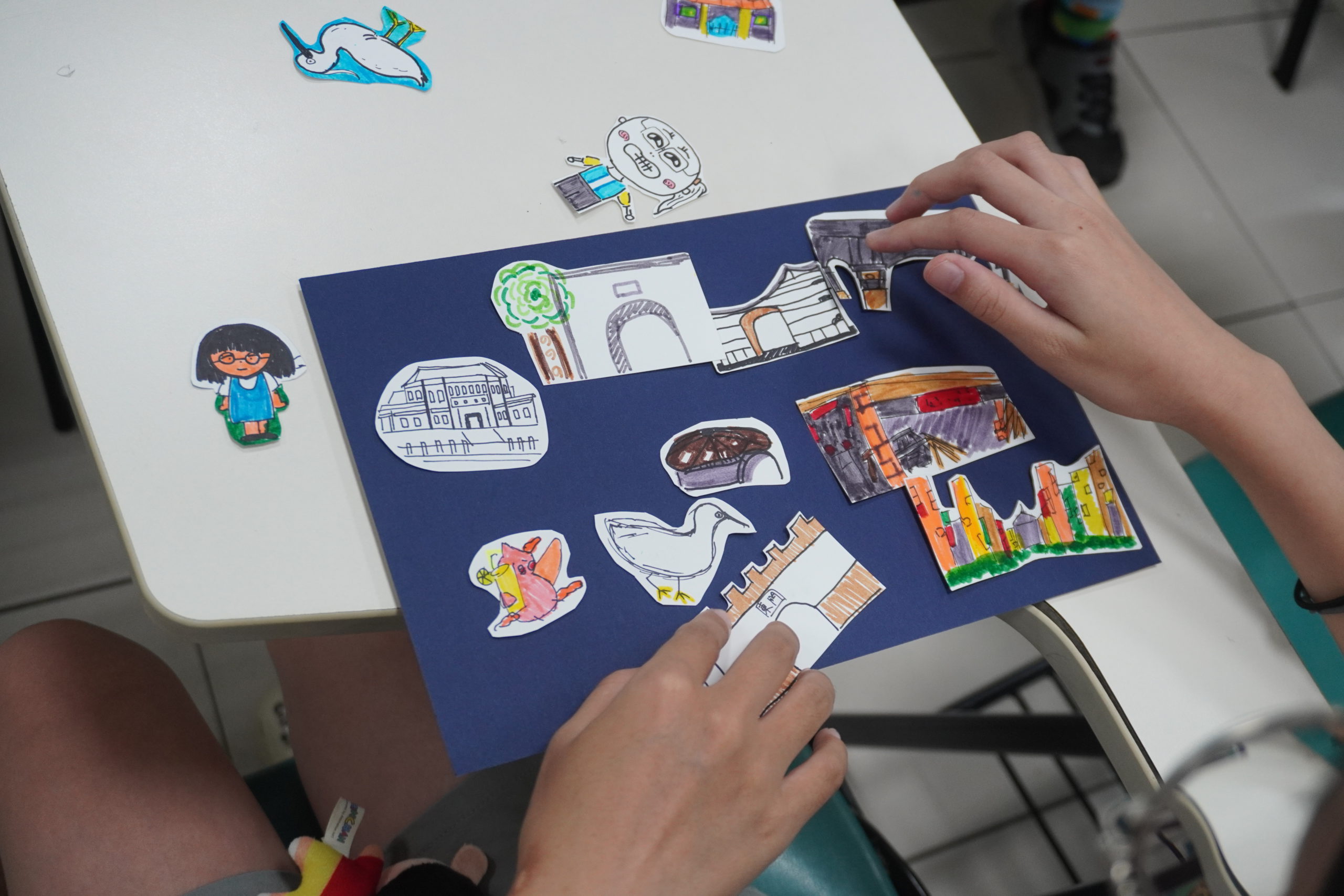

圖說:我準備了許多牌卡,先讓小麵選擇一張代表關於代表家庭暴力的感受。

圖說:小麵選擇了這張,然後告訴我他在牌卡上看到的。

小麵:「嗯…怎麼說…很像兩隻魚被關起來,他們倆都失去自由,被困住逃不出去。」

我:「你記得你看見的第一次衝突嗎?」

小麵:「大概在我國小的時候吧,確切的時間我記不起來,當時爸媽吵得很大聲,阿公阿嬤都在客廳,外公外婆也被我爸叫過來,激烈爭吵中,我爸氣得用手捶破玻璃桌,家人們叫了救護車…。」

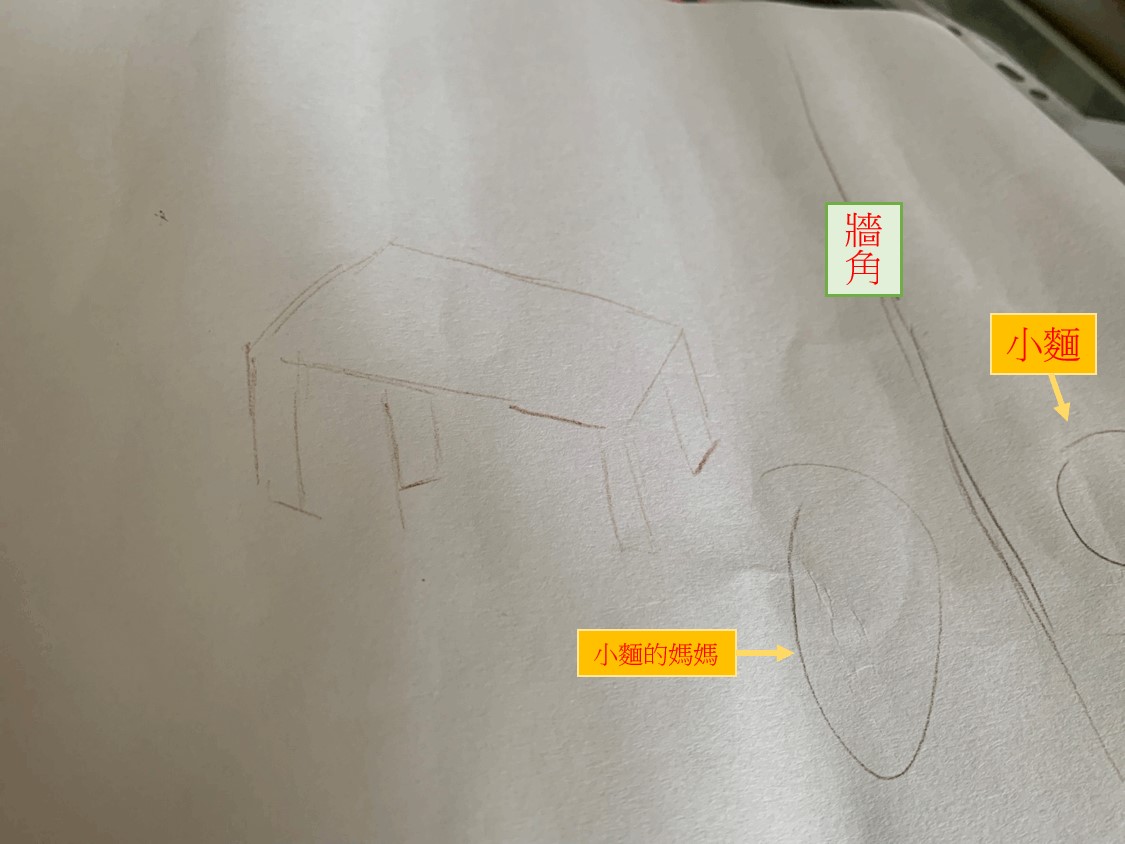

圖說:我請小麵畫出當時目睹家暴時,他人在哪裡?

我:「你印象最深刻的是那張桌子嗎?」

小麵:「對!ㄎㄨㄤ ㄌㄤ!那個畫面很震撼,我一直躲在牆角邊看著他們吵,突然我爸用拳頭捶破玻璃桌…,救護車來了,原本的喧譁爭吵,加上救護車的鳴笛聲,感覺一切好紊亂失控,我一直在哭覺得好累好累,我能做的只是一直看、一直看,後來救護車把爸爸接走,媽媽叫我回去睡覺,一切似乎才告一段落。」

▐ 害怕無助的童年

家裡的爭吵讓我的童年常在害怕無助、孤單與悲傷中度過。到了青少年時期則轉為焦慮煩悶、失望與痛苦,反而是到了學校,可以讓我暫時忘掉家裡的紛擾,找回快樂與放鬆的感覺。

圖說:我拿出情緒卡讓他挑選,每一次他爸媽爭吵時,他的心情變化,他選擇了悲傷、孤單、無奈、焦慮、煩悶、失望、痛苦這七種情緒。

我:「你還記得那段日子的感受嗎?」

小麵:「從那次之後他們很常爭吵,直到離婚後分開住,他們幾乎很少講話了。剛開始,我會覺得很『孤單』,因為他們在吵架時,我就沒人陪,接著想到家裡發生的恐怖事情就感到『悲傷』和『無奈』,但我什麼都沒辦法做。升上國中後,『焦慮、煩悶、失望、痛苦』出現了,但其實我在學校很快樂,只是回到家就要看狀況,通常吃完飯、洗完澡,我就回到自己的房間,無論他們在怎麼吵,我不會再像以前那樣到外面觀察他們了。」

我:「我記得你曾經提到你有主動幫忙叫警察,還把你爸拉走,不要再打你媽。」

小麵:「吵架我可以忍受,但如果有一方失控,我不希望有人受傷。」

我:「所以你在房間時,還是會注意外面的狀況,只是認為出去沒什麼幫助,不如不要介入是嗎?」

小麵:「嗯!」

我:「爸媽吵架時,如果你有任意門,你會想去哪裡呢?」

小麵:「我還是在房間就好,因為如果發生什麼事,至少有我可以幫忙。」

我:「他們吵完後,情況會有改善嗎?」

小麵:「吵完很容易又再吵,而且在他們吵架期間,原本約好全家一起參加的活動,我爸就會只帶我妹去,因為我爸最疼她。」「後來,我搬去隔壁房間睡之後,就更少跟我爸說話了,而且我越來越抗拒他的管教方式,他太愛碎碎念了,因此我在學校的生活反而很開心,可以逃避家裡的紛擾。」

⠀

▐ 可以自己決定的未來

我想成為一家之主,做一個成熟穩重的大人,有自己的事業,可以照顧好我的家人。

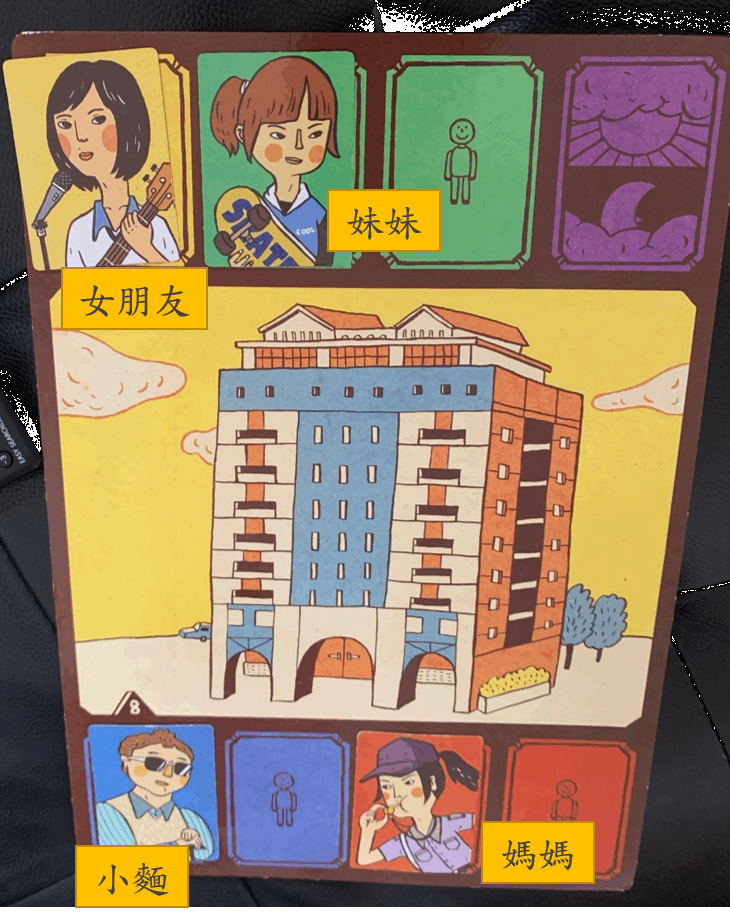

圖說:我運用了「扮家家遊」桌遊,讓他選擇未來期待自己能住的地方以及想同住的家人。

小麵:「這張是我自己,這是我妹、我媽還有我未來的女朋友,我希望我們可以住在同一層,這樣大家都可以有個照應。」

我:(對他選擇自己的人物感到好奇,便詢問他選擇的動機。)

小麵:「感覺就是有一個自己的事業,很成熟穩重,而且是一家之主,可以照顧好我的家人。」

我:「你爸呢? 」

小麵:「我沒辦法接受他跟我們住在一起,如果我有能力的話,會買一棟房子給他,我們還是不要住在一起比較好,雖然我爸媽離婚分居後,我和他沒有再那樣誓不兩立了,但我還是沒辦法接受他講話的方式。」

⠀

▐ 家庭暴力不是我的錯

長大才知道,大人的暴力不是我的錯;我也可以勇敢嘗試,成為更好的自己。

在訪談尾聲,我讓小麵寫一張送給過去自己的卡片,讓他思考想對以前的自己說什麼。

小麵:「發生這些事情跟你沒有關係,你只要早點知道自己的興趣,勇敢爭取學習的機會,幫助自己如何看待事情的輪廓,然後要多點自信、勇於嘗試。」

與久違的小麵談話,想起過往與他會談時,他總是先為家人著想以及對未來感到迷惘的模樣,這次的訪談,小麵依然是個體貼的孩子,但多了幾分自信與成熟;不被過去束縛的他,很勇敢的為自己做了許多嘗試,希望能夠達成自己設定的目標。身為小麵的目睹社工,很開心看到他的轉變與成長,相信未來當他遇到挑戰時,會有更多勇氣和能量去面對;更希望和小麵有一樣經歷的孩子,知道自己不孤單,有人願意陪你一起找到屬於自己的復原力與希望感。

註:訪談中使用牌卡及媒材:

1. 妙語說書人 Dixit(Jean-Louis Roubira設計)

2. 百變情緒卡(高淑貞教授設計)

3. 伴家家遊(台灣性別平等教育協會設計)

⠀

看不見的傷最重,目睹暴力受傷的心需要被包紮,善牧希望透過您的關懷、肯定與支持,凝聚這份力量成為孩子們的「傷痛復原力」。

⠀

✦ 支持See more 目睹兒復原計畫:https://goodshepherd.eoffering.org.tw/contents/project_ct?page=1&p_id=29

✦ 捐款索取「採蜜大冒險」:https://goodshepherd.eoffering.org.tw/contents/goods_ct?g_id=593